| 美作国吉備郡讃甘村宮本 (現 岡山県美作市宮本) 最寄駅宮本武蔵駅 |

宮本武蔵駅にあるタイルでできた 武蔵の図 |

宮本武蔵駅は無人駅だった |

駅は高架になっていた |

宮本武蔵駅は石井と大原の中間にある |

駅前をまっすぐ行き左手に600メートル |

駅の休憩所 |

お通と武蔵と又八の像 |

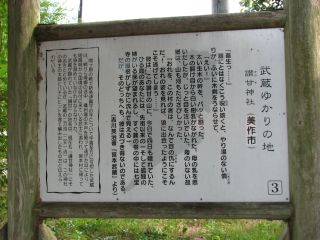

讃甘神社 生誕地のそばにある |

武蔵の少年時代 |

生誕地と川を挟んで隣にある神社 |

讃甘神社本堂 |

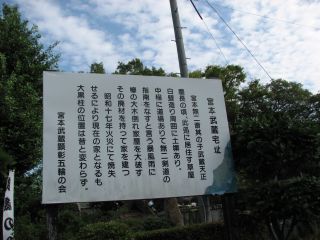

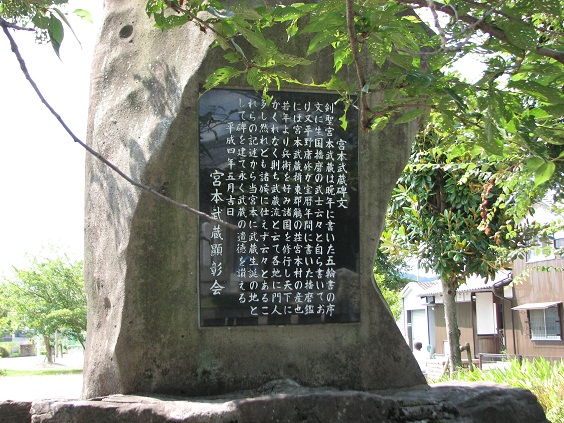

宮本武蔵生誕の地の碑 |

「宮本武蔵」原作者吉川英治が訪れた |

生誕の家遠景 |

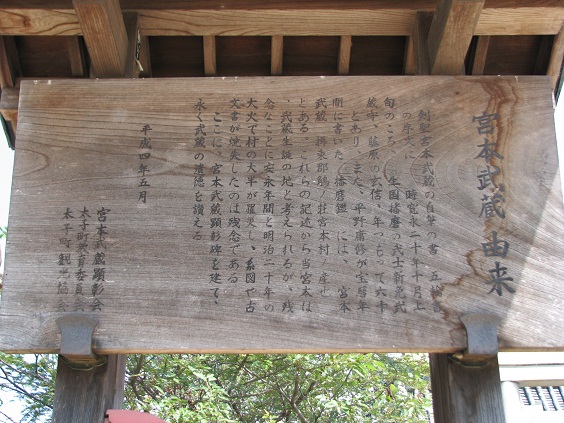

この地では武蔵はたけぞうと呼ばれた |

たけぞうのエピソート |

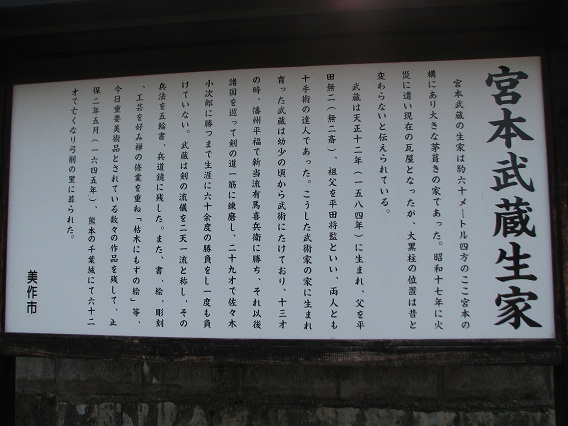

武蔵の生誕の家 昭和期に消失のために建て替えられた |

|

|

|

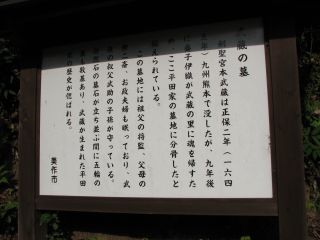

宮本武蔵の墓 左側 と 武蔵の両親の墓 |

武蔵の墓は九州熊本にあるが息子伊織が分骨した |

武蔵の墓 |

武蔵神社や墓に向かう途中の休憩所 |

休憩所前にツツジ園がある |

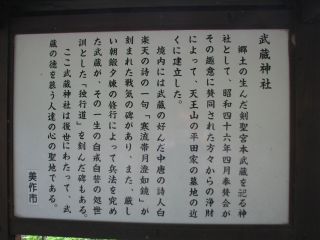

武蔵神社 昭和46年建立 |

武蔵神社 |

武蔵神社境内 |

武蔵神社入口 |

神社や墓に行く入口 |

平尾家の隣の家 |

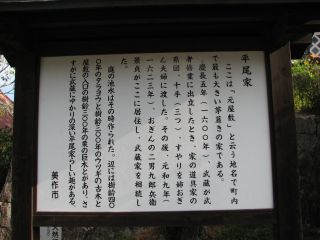

平尾家 武蔵の姉の家 |

|

平尾家は町内で最も大きな家であった |

生誕地の付近 |

生誕地遠景 |

楽市楽座 食事、みやげ物店 |

人の背丈より大きい釜があった |

|

|

武蔵の里 五輪坊 |

武蔵資料館 入口 |

武蔵武道館 |

生誕地と讃甘神社の間の川の脇の水車小屋 |

|

| 播磨国揖東郡鵤之庄宮本村 (現 兵庫県揖保郡太子町宮本168) 最寄駅 網干駅 |

網干駅から歩いてきて最初の表示板 |

生誕地は公園の中にある |

宮本公園にある武蔵生誕の地の碑 |

生誕の碑の裏側の刻印 |

生誕地の碑 |

宮本公園は石海神社境内でもあった |

石海神社 |

前の寺は改修中 |

|

|

椋の木の脇の社 |

正治大明人 武蔵とは関係ないのかな? |

右側の椋の木が逆さになっているという |

|

武蔵の生誕屋敷跡 畑だった |

椋の木の在る神社左、中央武蔵生誕の碑

右が石海神社鳥居 |

生誕地であるという根拠は五輪書と播磨鑑に書かれていたという |

|

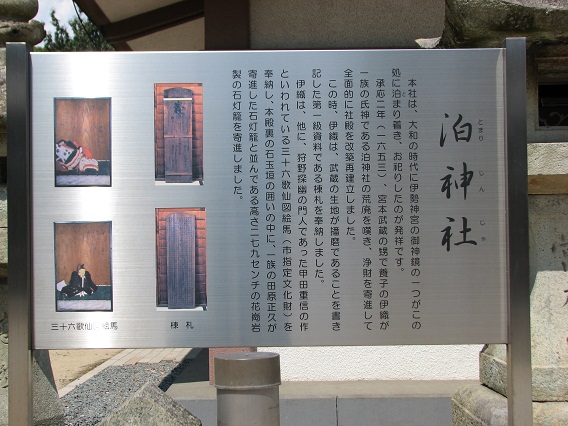

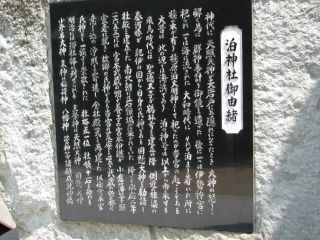

| 泊神社 (現 兵庫県加古川市加古川町木村宮本658) 最寄り駅 加古川駅 |

武蔵の養子伊織が再建した泊神社 武蔵一族の氏神であった泊神社 |

泊神社山門 |

泊神社本殿 |

泊神社本殿 |

|

|

手前は拝殿 |

泊神社拝殿 |

神楽殿もあった |

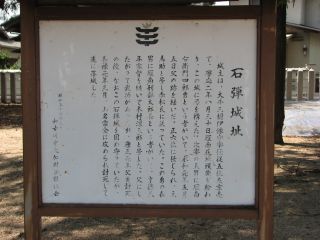

境内には石弾城があったという碑 |

1653年に伊織が泊神社を改築した |

加古川駅 |

結構ありそうなのでタクシーで行った 片道1200円ぐらい |

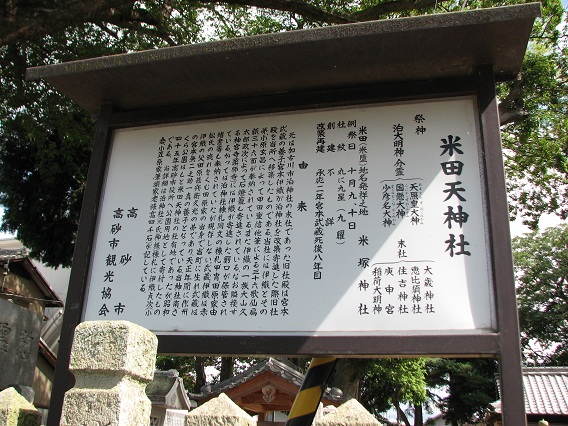

| 播磨国印南郡河南庄米田村 (現 高砂市米田町米田) 最寄駅 宝殿駅 |

米田天神社 |

米田天神社 |

|

|

この地が田原家宮本家の父祖の地 |

武蔵・伊織資料館 |

細川護貞氏(元総理大臣細川護熙氏の父)が書いた「宮本武蔵 伊織 生誕の地 平成元年秋 細川護貞書」

と書かれている 畳一枚分はゆうに在る大きな石碑であった |

|

|

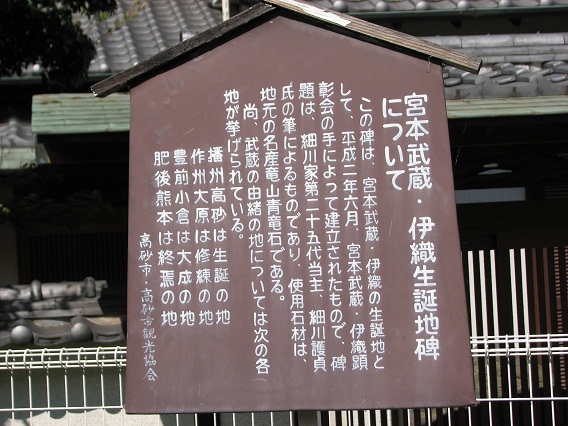

武蔵について 説明された碑(左)

拡大してみる |

米田天神社参道は公園になっていた突き当りが本堂 |

|

|

金ピカの建造物は田原家の墓のようだ |

近くの西光寺 |

西光寺本堂 |

西光寺本堂 |

西光寺に在る武蔵親子の像 |

西光寺の庭 |

庭はきれいに整備されていた |

武蔵親子像 |

米田天神社から少し離れたところの民家 |

この一角だけ古い町並みになっていた |

宮本武蔵・伊織顕彰会 |

近くに酒造所があるとおり |

酒造所の前 |

酒造所 |

|