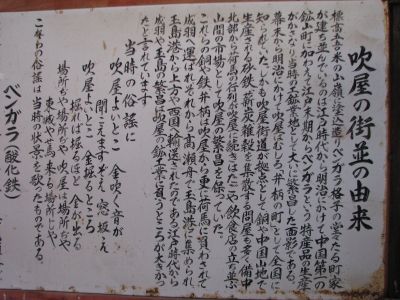

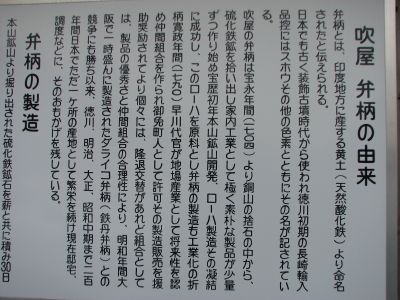

ベンガラは1707年に生産が始まったとされています。

建材、陶磁器の顔料として昭和26年まで生産されました。

その後は化学製品などにとってかわられ衰退しました。

町並みは300メートルほどですが、きれいな街並みです。 |

| 吹屋の町並み 江戸から明治にかけて栄えた街道 備中高梁駅からバスで60分 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

お土産やさんとコーヒー店 右側の家ののれん ベンガラ色です |

|

|

|

|

郵便局もベンガラが塗装してある |

|

|

旧片山家住宅 郷土館の向いにある

海鼠壁(なまこかべ)で出格子の窓で意匠をこらして建てられている |

広い土間に当時の鍋釜がある |

太い梁も |

赤っぽい瓦は石州瓦で江戸時代から使われています。

|

左から2軒目が郷土館 |

片山家 |

備中高梁駅行きのバスは日に何本もない |

|

|

|

お昼をここで食べました お蕎麦が美味しかった |

|

吹屋小学校 今も生徒が5人 現役の校舎です。 |

左は西館 中央が本館 写っていないが右に東館 |

校庭は階段を降りたところにある |

吹屋中学校 平成元年3月に統合のため閉校 現在は農林漁業体験実習館「ラ・フォーレ吹屋」 |

| 吹屋 吉岡銅山 笹畝坑道 807年に銅が発見され戦国時代に尼子と毛利が争奪戦をしたという。江戸時代は藩の支配下になった。黄銅鉱、磁硫鉄が産出され馬の背に載せ河口から高瀬舟で玉島港に運ばれ、さらに海運で大阪銅役所へ運んだ。 |

|

|

|

|

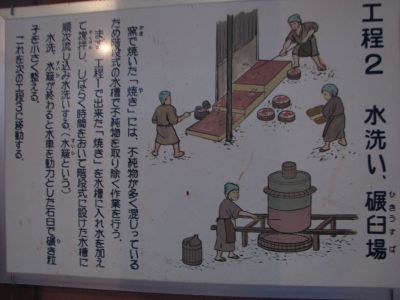

| ベンガラ館 ベンガラができる工程が当時のまま残されている |

|

|

|

|

|

|

|

|

西江邸 1500年から続く山城を守る地侍の家 江戸時代は武士を棄て帰農 代官御用所を兼ねた惣代庄屋(大庄屋)

6代目よりベンガラ鉱山を開鉱山し、13代目でベンガラで大きく成功、現在18代目が居住中です。 |

西江邸の門 |

左に玄関 右に座敷が5部屋が南側に、北側も5部屋が連なる |

|

|

|

式台(特別な玄関)があります |

簡易白州 ここでお白州が行われた |

御用提灯も掲げてある |

お屋敷の裏側にも日本庭園がある 今もここで会合が開かれる |

|

|

|

蔵の方から玄関の方をみる |

蔵は2階建てになっている |

蔵の奥行きが長い |

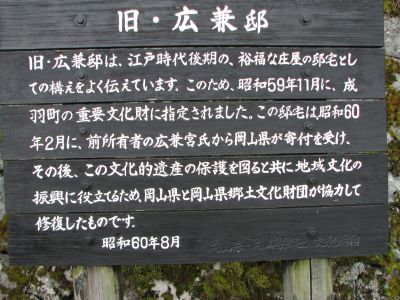

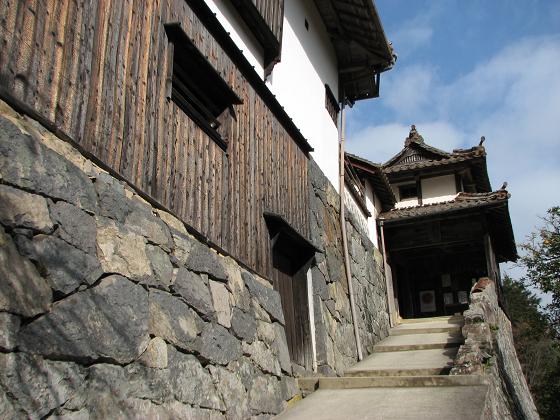

| 広兼邸 銅山とベンガラの原料ローハ製造で巨大な富を築いた。母屋は1810年に建てられた。母屋、土蔵、下男下女部屋に厩のほか離れ座敷や茶室などがある。八つ墓村のロケで昭和52年と平成8年に主人公の旧家となっている。 |

|

|

|

坂を登っていく |

|

左は下男下女部屋(白壁部分)や厩の建物 中央入口は堆肥の取り出し口 |

母屋 玄関脇の客室 |

門をはいってすぐの部屋 |

水琴掘のあたりから部屋をみる |

遊龍の松 松の先は門に届く |

門には 不寝番部屋もある |

水琴窟 柄杓で水をすくい竹の筒で音を聞く |

鬼瓦 |

土蔵 |

土蔵の中 |

土蔵の中 |

|

|

手前は控間 |

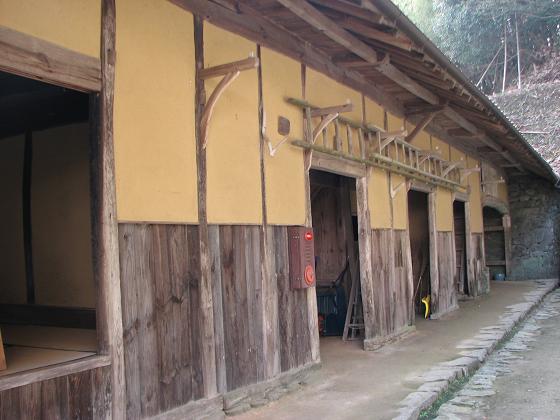

左側 下女部屋 奥は厩や農作業場 |

下女部屋の下は厩肥落としがある |

鬼瓦と瓦に丸い紋が入っている |

|

瓦は石州瓦 |

海鼠壁 |

神社脇に広兼家墓地 広兼邸からはるか向こう側に見える |

広兼家の神社 天広神社 |

| 高梁市内 |

高梁市郷土資料館 旧高梁尋常小学校 明治37年築 昭和57年より郷土資料館に |

高梁基督教会堂 明治22年築 |

武家屋敷 |

武家屋敷 |

男はつらいよのロケ地 |

ロケ地とつながっているお寺の境内 |

|

高梁中学校発祥の地 郷土資料館裏 |

| 石州瓦の大きな家 吹屋に向かう途中でみた豪邸 |

|

|

|